あなたは「庭に生えているドクダミを使って健康的なお茶を作りてみたいけれど、正しい作り方や注意点が分からない」と思ったことはありませんか?結論、ドクダミ茶は正しい手順と注意点を守れば安全に手作りできます。この記事を読むことで適切なドクダミ茶の作り方から、飲用時の重要な注意事項まで全てが分かるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

Contents

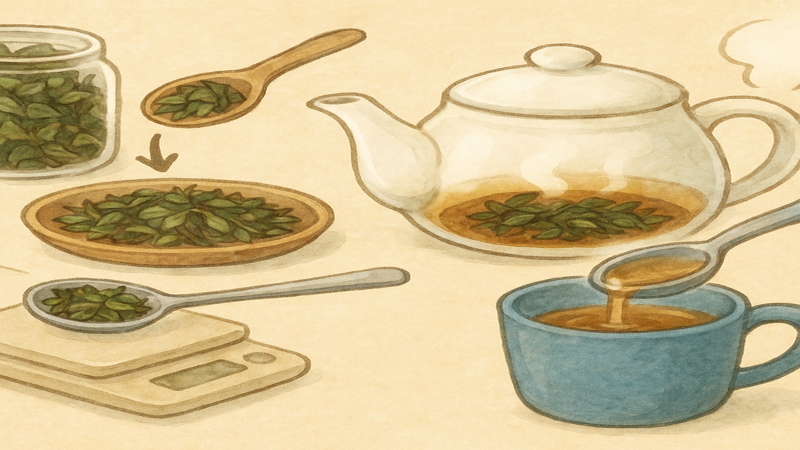

1.ドクダミ茶の作り方【基本手順】

ドクダミの採取時期と注意点

ドクダミ茶を作る上で最も重要なのが採取時期の見極めです。

最適な採取時期は5月から7月の花が咲く時期で、特に花が満開になる直前が理想的とされています。

この時期のドクダミは有効成分が最も豊富に含まれており、同時に独特の臭いも比較的和らいでいるため、お茶として飲みやすくなります。

採取する際は、根元から茎ごと刈り取ることが大切で、ハサミや鎌を使用して丁寧に収穫しましょう。

また、交通量の多い道路沿いや汚染の可能性がある場所のドクダミは避け、できるだけ清潔な環境で育ったものを選ぶことが安全性の観点から重要です。

収穫から洗浄までの正しい手順

収穫後の処理は品質を左右する重要な工程です。

まず、採取したドクダミから枯れた葉や他の雑草、土や虫などの異物を丁寧に取り除きます。

洗浄は流水でサッと洗う程度に留め、長時間水に浸けることは避けてください。

過度な洗浄は有効成分の流出につながる可能性があるためです。

洗浄後は清潔なタオルやペーパータオルで水分をしっかりと拭き取り、表面に水滴が残らないようにすることがカビ防止の第一歩となります。

特に茎の部分は水分が溜まりやすいため、念入りに水切りを行うことが重要です。

乾燥方法のコツと注意点

ドクダミ茶作りの成功は適切な乾燥にかかっています。

基本的な乾燥方法は、洗浄したドクダミを20本程度ずつ輪ゴムで束ね、風通しの良い軒下や半日陰の場所に吊るして自然乾燥させることです。

直射日光は避け、湿度の低い場所を選ぶことが重要で、天気の良い日であれば3日から1週間程度で十分に乾燥します。

乾燥の目安は、葉や茎を触った時にパリパリと音がして、手で簡単に砕けるようになった状態です。

梅雨時期など湿度が高い時期は、夜間や雨天時には室内に取り込み、扇風機や除湿機を活用して乾燥を促進させる工夫が必要になります。

茶葉の仕上げと細断作業

十分に乾燥したドクダミは、使いやすいサイズに細断して保存します。

キッチンバサミを使用して2~3cm程度の長さに切り分けることで、お茶パックに入れやすくなり、成分の抽出も効率的に行えます。

細断作業は乾燥が完了してから行うことが重要で、湿気が残っている状態で切ると茶葉が傷みやすくなります。

仕上げとして、細断したドクダミをフライパンで軽く煎ることで、残留している微量の水分を完全に除去できます。

弱火でゆっくりと煎ることで香ばしさも加わり、より美味しいドクダミ茶に仕上がります。

煎り過ぎは有効成分の破壊につながるため、ほんのり色が変わる程度に留めることがポイントです。

2.ドクダミ茶作りで失敗しない注意ポイント

カビ防止のための乾燥管理法

ドクダミ茶作りで最も注意すべきはカビの発生です。

カビは健康被害の原因となるため、徹底した予防策が必要になります。

乾燥過程では湿度管理が最重要で、湿度60%以下を維持することが理想的です。

乾燥中のドクダミは毎日チェックし、変色や異臭がないか確認しましょう。

万が一カビの兆候を発見した場合は、その部分を取り除くか、症状が広がっている場合は全て廃棄する判断も必要です。

乾燥が不十分な状態で保存容器に入れることは絶対に避け、完全に水分が抜けた状態を確認してから次の工程に進むことが安全性確保の基本となります。

使用する道具の選び方と注意

ドクダミ茶の煎じに使用する道具選びも重要な注意点です。

鉄製や銅製の鍋・やかんは絶対に使用してはいけません。

これらの金属はドクダミに含まれるタンニンと化学反応を起こし、有害な成分が生成される可能性があります。

推奨される道具は土瓶、ホーロー鍋、耐熱ガラス鍋、アルマイト製の鍋です。

特に土瓶は昔から漢方薬の煎じに使われており、最も適した道具と言えます。

保存容器についても、密閉性の高いガラス瓶やタッパーウェアを選び、金属製の容器は避けることが賢明です。

道具の清潔性も重要で、使用前後の十分な洗浄と乾燥を心がけましょう。

梅雨時期の湿気対策

梅雨時期のドクダミ茶作りには特別な注意が必要です。

この時期は湿度が高く、カビが発生しやすい環境となるため、通常以上の対策が求められます。

乾燥中は除湿機や扇風機を積極的に活用し、空気の循環を良くすることが重要です。

夜間や雨天時は必ず室内に取り込み、湿気から保護しましょう。

乾燥期間も通常より長めに設定し、完全に水分が除去されるまで十分な時間をかけることが必要です。

また、この時期に作ったドクダミ茶は特に保存時の湿気管理が重要になるため、乾燥剤を多めに使用し、定期的な点検を行うことで品質を維持できます。

品質を保つ保存方法の注意点

適切な保存方法は、ドクダミ茶の品質と安全性を長期間維持するために不可欠です。

保存容器は完全に密閉できるものを選び、ガラス瓶やタッパーウェアが最適です。

容器内には必ず乾燥剤を入れ、湿気の侵入を防ぎましょう。

保存場所は直射日光を避けた冷暗所が理想的で、温度変化の少ない場所を選ぶことが重要です。

冷蔵庫での保存は温度差による結露の危険があるため推奨されません。

定期的な点検を行い、湿気を感じた場合は再度乾燥させるか、フライパンで軽く煎り直すことで品質を回復できます。

適切に保存されたドクダミ茶は1年程度の長期保存が可能ですが、香りや色の変化を感じた場合は使用を中止することが安全です。

3.ドクダミ茶の正しい淹れ方と飲み方

煎じ方の基本手順と注意事項

ドクダミ茶の効果を最大限に引き出すには、正しい煎じ方を守ることが重要です。

基本的な手順として、まず乾燥したドクダミ茶をお茶パックに入れるか、直接鍋に投入します。

水の量に対して適切な茶葉の分量を計量し、火加減と時間を正確に管理することが成功の鍵となります。

煎じ始めは強火で沸騰させ、その後弱火に切り替えてじっくりと成分を抽出します。

煎じ終わったら速やかに茶葉を取り除き、煎じ液が長時間茶葉と接触することを避けましょう。

また、煎じたドクダミ茶は当日中に飲み切ることが基本で、長時間の保存は成分の変化や傷みの原因となります。

適切な分量と煮出し時間

効果的なドクダミ茶を作るための分量と時間の目安をしっかりと把握しましょう。

一般的な分量は、水600ml(約3カップ)に対してドクダミ茶葉10~15gが適量とされています。

これは大人1日分の摂取量に相当し、1回約200mlずつ分けて飲むのが理想的です。

煮出し時間は弱火で15~20分程度が基本で、この時間で有効成分が十分に抽出されます。

短すぎると成分の抽出が不十分になり、長すぎると苦味が強くなりすぎる可能性があります。

煮出し中は蓋をして、成分の蒸発を防ぐことも重要なポイントです。

初めて飲む方は分量を少なめから始めて、体調を確認しながら徐々に調整することをお勧めします。

苦味を抑える美味しい飲み方

ドクダミ茶特有の苦味や独特の味が苦手な方のための工夫方法をご紹介します。

最も効果的な方法は、煮出し時間を短縮することで、10分程度の短時間煎じから始めてみましょう。

温度を下げて飲むことも苦味を和らげる効果があり、冷蔵庫で冷やしてから飲むとより飲みやすくなります。

蜂蜜やレモン汁を少量加えることで、味に変化をつけながら飲みやすさを向上させることができます。

また、飲むタイミングも重要で、食後に飲むことで胃への負担を軽減し、苦味も感じにくくなります。

継続的に飲むことで味に慣れる方も多いため、最初は無理をせず、少量から始めて徐々に慣れていくことが大切です。

ブレンド茶での工夫方法

ドクダミ茶をより飲みやすくするためのブレンド方法をマスターしましょう。

最も相性が良いのは番茶との組み合わせで、ドクダミ茶1に対して番茶2の割合でブレンドすると、苦味が大幅に軽減されます。

緑茶とのブレンドも人気が高く、緑茶の爽やかさがドクダミ茶の独特な味をマイルドにしてくれます。

ほうじ茶との組み合わせでは、香ばしさが加わり、全く違った味わいのお茶として楽しめます。

ハーブティーとのブレンドでは、カモミールやレモングラスなどの香りの良いハーブを加えることで、リラックス効果も期待できます。

ブレンドの割合は個人の好みに合わせて調整し、最初はドクダミ茶を少なめにして、徐々に増やしていく方法がお勧めです。

4.ドクダミ茶を飲む際の副作用と注意事項

高カリウム血症のリスクと対処法

ドクダミ茶を飲む上で最も注意すべき副作用が高カリウム血症です。

ドクダミには非常に高濃度のカリウムが含まれており、乾燥重量1kgあたり54.3gものカリウムが報告されています。

これは一般的な食品と比較して極めて高い数値で、過剰摂取により血中カリウム値が異常に上昇する可能性があります。

高カリウム血症の症状には、筋力低下、不整脈、場合によっては心停止などの重篤な症状が含まれます。

特に腎機能に問題がある方、高血圧の薬を服用している方は、カリウムの排出能力が低下している可能性があるため、医師への相談が必須です。

定期的な血液検査でカリウム値をチェックし、異常値が検出された場合は直ちに飲用を中止することが重要です。

妊娠中・授乳中の飲用注意点

妊娠中や授乳中の女性がドクダミ茶を飲む際には特別な注意が必要です。

ドクダミには子宮収縮作用があるとされており、妊娠初期の飲用は流産のリスクを高める可能性があります。

妊娠中期以降でも、過剰摂取は早産や胎児への影響を及ぼす恐れがあるため、医師との相談なしに飲用することは避けるべきです。

授乳中の場合、ドクダミの成分が母乳を通じて乳児に移行する可能性があり、乳児の消化器系に影響を与える恐れがあります。

どうしても飲用したい場合は、必ず産婦人科医に相談し、許可を得てから少量ずつ試すことが安全です。

妊娠・授乳期間中は、ドクダミ茶よりも安全性が確立された他の健康茶を選択することが賢明な判断と言えるでしょう。

腎機能低下者への影響と注意

腎機能に問題を抱える方にとって、ドクダミ茶の飲用は特に危険性が高いとされています。

健康な腎臓はカリウムの排出を適切に行いますが、腎機能が低下している場合、過剰なカリウムが体内に蓄積されやすくなります。

慢性腎臓病、腎不全、透析治療を受けている方は、ドクダミ茶の飲用を完全に避けることが推奨されます。

また、糖尿病性腎症、高血圧性腎硬化症などの基礎疾患がある方も、腎機能の低下により高カリウム血症のリスクが高まります。

腎機能に不安がある方は、ドクダミ茶を飲む前に必ず腎臓専門医に相談し、血液検査による腎機能の評価を受けることが必要です。

定期的な医学的管理のもとでのみ、安全な飲用が可能になることを理解しておきましょう。

適切な摂取量と飲み過ぎの危険性

ドクダミ茶の安全な摂取量を守ることは、健康被害を防ぐために極めて重要です。

一般的な目安として、乾燥ドクダミ茶葉で1日10~15g程度が適量とされていますが、これは健康な成人の場合の目安です。

初めて飲む方は、この半分程度の量から始めて、体調に変化がないことを確認しながら徐々に増やすことが安全です。

飲み過ぎによる症状には、下痢、腹痛、めまい、動悸などがあり、これらの症状が現れた場合は直ちに飲用を中止しましょう。

また、毎日継続して飲む場合でも、週に1~2日は休息日を設けることで、体への負担を軽減できます。

他の薬やサプリメントとの相互作用の可能性もあるため、何らかの治療を受けている方は、医師や薬剤師に相談してから飲用を開始することが重要です。

まとめ

この記事で解説したドクダミ茶の作り方と注意点について、重要なポイントをまとめます。

• ドクダミの採取は5~7月の花が咲く時期が最適で、清潔な環境で育ったものを選ぶ

• 乾燥工程では湿度管理が最重要で、カビ防止のため完全に水分を除去する

• 煎じる際は鉄製・銅製の道具を避け、土瓶やホーロー鍋を使用する

• 適切な分量は水600mlに対してドクダミ茶葉10~15gで、15~20分弱火で煎じる

• ドクダミ茶は高カリウム血症のリスクがあり、腎機能低下者は飲用を避ける

• 妊娠中・授乳中の女性は子宮収縮作用があるため医師への相談が必須

• 初心者は少量から始めて徐々に量を調整し、異常を感じたら直ちに中止する

• 保存は密閉容器に乾燥剤と共に入れ、冷暗所で管理することで長期保存可能

• 苦味が苦手な場合は他のお茶とブレンドすることで飲みやすくなる

ドクダミ茶は正しく作り、適切に飲用すれば健康に役立つ素晴らしい自然の恵みです。この記事で紹介した作り方と注意点をしっかりと守って、安全で美味しいドクダミ茶作りに挑戦してみてください。あなたの健康的な生活をサポートする一杯となることを心から願っています。