あなたは「旧普通免許で中型車が運転できるなんてずるい」と思ったことはありませんか?結論、旧普通免許は制度改正による既得権保護で運転範囲が広く保たれています。この記事を読むことで旧普通免許と新普通免許の違いや、なぜずるいと言われるのかがわかるようになりますよ。ぜひ最後まで読んでください。

1.旧普通免許がずるいと言われる理由

制度改正により生まれた運転可能範囲の格差

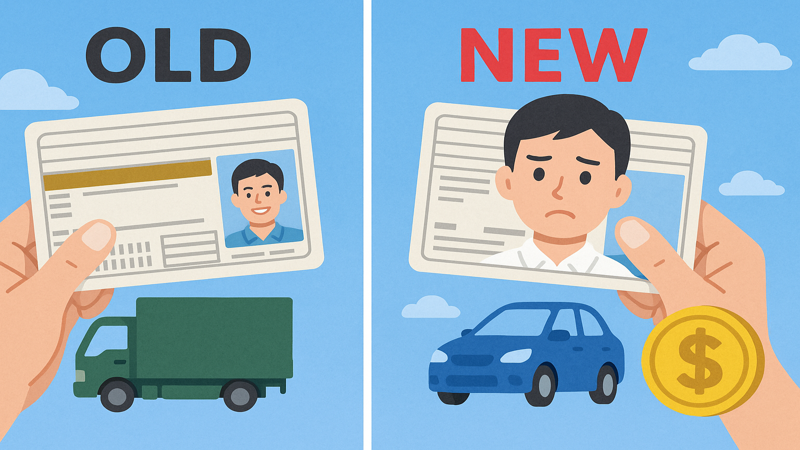

旧普通免許がずるいと言われる最大の理由は、制度改正によって生まれた運転可能範囲の格差にあります。

平成19年6月1日以前に普通免許を取得した人は、現在でも車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の車両を運転することができます。

一方、平成29年3月12日以降に普通免許を取得した人は、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員10人以下の車両しか運転できません。

この差は非常に大きく、実際に運転できる車両の種類に圧倒的な違いが生まれています。

特に4トントラックと呼ばれる中型車両は、旧普通免許では運転可能ですが、新普通免許では準中型免許が必要となるため、この格差が「ずるい」という感情を生み出しているのです。

新普通免許者が感じる不公平感の正体

新普通免許者が感じる不公平感の正体は、同じ「普通免許」という名称でありながら運転できる車両範囲が全く異なることです。

現在の若い世代は、仕事で4トントラックを運転したい場合、追加で準中型免許を取得する必要があり、約10万円から15万円の費用と時間をかけなければなりません。

しかし、旧普通免許保持者は追加の費用や手続きなしに、同じ車両を運転することができます。

また、求人情報を見ても「普通免許で4トン車運転可能」という条件で、実質的に旧普通免許保持者が優遇されるケースが多く見られます。

この現実的な格差が、新しい世代の免許保持者に強い不公平感を与えているのが現状です。

追加料金なしで中型車を運転できる既得権

旧普通免許保持者は、追加料金なしで中型車を運転できる強力な既得権を持っています。

この既得権は、免許制度改正時に設けられた救済措置として位置づけられており、法的に保護された権利です。

現在の中型免許を新規取得する場合、教習所では約20万円から27万円の費用がかかります。

しかし、旧普通免許保持者は免許更新時に自動的に「8トン限定中型免許」へと移行し、実質的に中型車の運転権利を無償で得ることができます。

この金銭的メリットは非常に大きく、特に運送業界や建設業界で働く人にとっては、就職時の大きなアドバンテージとなっています。

就職・転職時の有利性による世代格差

旧普通免許保持者は就職・転職時において、新普通免許保持者よりも圧倒的に有利な立場にあります。

運送会社や建設会社、引っ越し業者などの求人では、「普通免許で4トン車運転可能」という条件が設定されることが多く、これは実質的に旧普通免許保持者を対象とした募集となっています。

企業側としても、新普通免許保持者を雇う場合は準中型免許取得のための費用負担や教育期間を考慮する必要があり、即戦力として期待できる旧普通免許保持者を優先する傾向があります。

この結果、30代以上と20代の間に明確な世代格差が生まれており、同じ能力を持つ求職者でも免許取得時期によって就職機会に差が生じているのです。

特に地方では4トン車を運転できる人材への需要が高く、この格差はより顕著に現れています。

2.旧普通免許と新普通免許の制度の違い

平成19年6月1日を境にした免許制度の大改正

平成19年6月1日を境にして、日本の運転免許制度は大きく変わりました。

この改正は、貨物自動車による事故の防止を図るために実施されたもので、新たに中型免許という区分が創設されました。

改正前は普通免許と大型免許の2つの区分しかありませんでしたが、改正後は普通免許、中型免許、大型免許の3つの区分に細分化されました。

この改正により、従来の普通免許で運転できた車両の一部が中型免許の範囲に移されることになりました。

しかし、既に普通免許を取得していた人の権利を保護するため、「8トン限定中型免許」という特別な措置が設けられ、改正前と同じ範囲の車両を運転し続けることができるようになりました。

運転可能な車両重量・積載量・乗車定員の比較

旧普通免許と新普通免許では、運転可能な車両の条件に大きな違いがあります。

| 免許種別 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |

|---|---|---|---|

| 旧普通免許(8トン限定中型) | 8トン未満 | 5トン未満 | 10人以下 |

| 新普通免許(平成29年3月12日以降) | 3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 |

| 準中型免許 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 | 10人以下 |

| 中型免許 | 11トン未満 | 6.5トン未満 | 29人以下 |

この表からも分かるように、旧普通免許と新普通免許の間には2倍以上の車両重量・積載量の差があります。

この差により、旧普通免許では4トントラックや小型の特殊車両まで運転できますが、新普通免許では軽トラックや2トン車程度に限られてしまいます。

中型免許新設による影響と救済措置

中型免許の新設は、運送業界全体に大きな影響を与えました。

新設の目的は交通事故の減少でしたが、同時に多くの運転者が影響を受けることになりました。

特に問題となったのは、改正前に普通免許で4トン車を運転していた多くのドライバーが、改正後は無資格状態になってしまう可能性があったことです。

このため、既得権保護の観点から救済措置が設けられ、改正前に普通免許を取得していた人は「8トン限定中型免許」として扱われることになりました。

この救済措置により、旧普通免許保持者は追加の手続きや費用なしに、従来通りの車両を運転し続けることができるようになったのです。

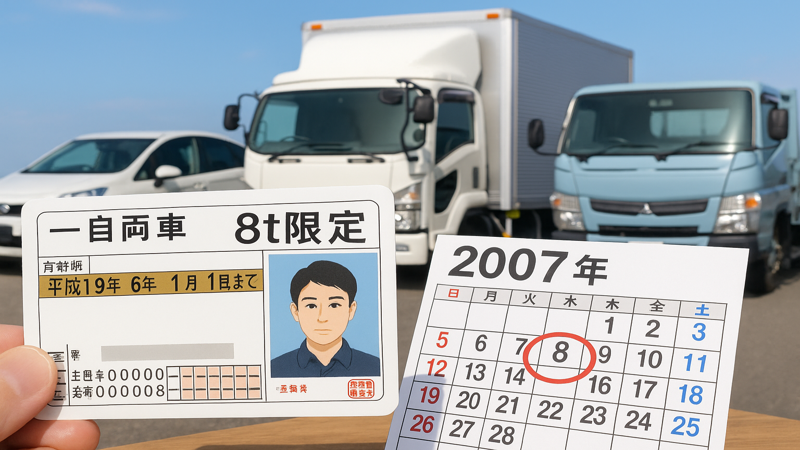

現在の免許証に記載される「8トン限定中型免許」の意味

現在の免許証に「中型車は中型(8t)に限る」と記載されている場合、それは旧普通免許の証明です。

この記載は、平成19年6月1日以前に普通免許を取得した人の免許証に表示されるもので、免許の区分は「中型」となっていますが、実質的には旧普通免許の権利を継承しています。

多くの人が「中型免許を取得した覚えがない」と混乱することがありますが、これは制度改正による自動的な移行措置であり、追加の試験や講習を受けた結果ではありません。

重要なのは、この「8トン限定」という制限がある限り、現在の完全な中型免許とは異なるということです。

例えば、マイクロバス(11人以上29人以下)の運転はできませんし、車両総重量8トン以上の車両も運転することはできません。

準中型免許導入による更なる細分化

平成29年3月12日には準中型免許が新設され、免許制度はさらに細分化されました。

この改正により、18歳から準中型免許を取得できるようになり、従来は普通免許取得後2年経過が必要だった中型車の運転が、より早い段階で可能になりました。

しかし、同時に普通免許で運転できる車両の範囲がさらに狭くなり、車両総重量3.5トン未満に制限されました。

この結果、現在では4つの異なる世代の免許保持者が存在することになりました:

- 平成19年6月1日以前取得者(8トン限定中型免許)

- 平成19年6月2日〜平成29年3月11日取得者(準中型5トン限定)

- 平成29年3月12日以降取得者(新普通免許)

- 新規に準中型免許を取得した者

この複雑な制度により、企業の人事管理や配車業務も複雑化し、新たな課題を生み出しています。

3.旧普通免許で運転できる車両の実例

4トントラックと呼ばれる車両の実態

旧普通免許で運転できる代表的な車両が、いわゆる「4トントラック」です。

4トントラックとは、一般的に車両総重量8トン未満の中型トラックを指す通称で、実際の最大積載量は車種によって大きく異なります。

例えば、いすゞフォワードという4トン車クラスのトラックでも、実際の最大積載量は2.9トン程度に設定されている場合があります。

これは、車両本体の重量に加えて、荷台やクレーンなどの架装重量を考慮して、車両総重量8トン未満に収める必要があるためです。

4トントラックの特徴として、全長は乗用車の約2倍、全幅は2.49メートルと大型車並みの大きさを持っており、運転には相応の技術と注意が必要です。

通称「お化け」と呼ばれる超ロングトラック

旧普通免許で運転できる車両の中でも特に大きいのが、通称「お化け」と呼ばれる超ロングトラックです。

このトラックは、車両総重量は8トン未満に抑えながらも、全長を可能な限り延ばした特殊な仕様の4トントラックです。

全長は約12メートルに達し、これは10トンクラスの大型トラックと同等の長さです。

しかし、長い分だけ車体重量が増加するため、最大積載量は2トン程度に制限されることが多くなっています。

「お化け」の運転には特別な注意が必要で、内輪差に加えてリヤオーバーハング(後輪から車体後端までの長さ)による外側への振り出しも考慮しなければなりません。

右左折時には、車体後部が外側に0.5〜1メートル程度はみ出すため、歩行者や他の車両との接触事故のリスクが高くなります。

ゴミ収集車や特殊車両の運転可能性

旧普通免許では、ゴミ収集車や消防車などの特殊車両も運転することができます。

ゴミ収集車の多くは2トン車ベースで製造されており、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の条件を満たしているため、旧普通免許で運転可能です。

小型の消防車についても、同様の条件を満たしていれば運転することができます。

その他にも以下のような特殊車両が運転可能です:

- 車両運搬車(キャリアカー)

- 小型ミキサー車

- 小型クレーン車

- 高所作業車

- 散水車

ただし、これらの車両を業務で運転する場合は、車両ごとに必要な資格や講習を受ける必要がある場合があります。

マイクロバスが運転できない理由と注意点

旧普通免許でもマイクロバスの運転はできません。これは多くの人が誤解しやすいポイントです。

マイクロバスは一般的に11人から29人の乗車定員を持っており、旧普通免許の「乗車定員10人以下」という条件を超えてしまうためです。

車両総重量や最大積載量の条件は満たしていても、乗車定員の条件を満たさなければ運転することはできません。

マイクロバスの運転には中型免許または大型免許が必要であり、「8トン限定中型免許」では運転できないため注意が必要です。

また、ハイエースなどの10人乗りワゴン車は旧普通免許で運転可能ですが、15人乗りのハイエースコミューターは中型免許が必要になります。

このように、見た目が似ている車両でも乗車定員によって必要な免許が変わるため、業務で使用する前には必ず車検証で確認することが重要です。

4.現在の免許制度における課題と解決策

企業側が直面する運転者管理の複雑さ

現在の免許制度の複雑さは、企業の運転者管理に大きな負担をもたらしています。

同じ「普通免許」という名称でも、取得時期によって運転できる車両が全く異なるため、人事担当者や配車担当者は常に注意を払う必要があります。

特に問題となるのは、新普通免許保持者に誤って5トン以上のトラックの運転を命じてしまうケースです。

この場合、無免許運転の下命容認として企業側も法的責任を問われる可能性が高く、重大な問題となります。

多くの企業では以下のような対策を講じています:

- 運転者台帳に免許取得年月日と運転可能車両を明記

- 車両一覧表に必要な免許種別を記載

- 配車前の免許確認を徹底

- 定期的な免許制度の社内研修実施

しかし、これらの管理業務は企業にとって新たなコストとなっており、特に中小企業では大きな負担となっています。

限定解除による免許のアップグレード方法

旧普通免許保持者は、限定解除手続きにより完全な中型免許にアップグレードすることができます。

8トン限定中型免許の限定解除には、以下の2つの方法があります:

-

指定自動車教習所での教習コース

- 5時間以上の技能教習を受講

- 技能審査に合格

- 費用:約5万円〜8万円

-

運転免許試験場での一発試験

- 直接技能試験を受験

- 費用:約4,000円(試験手数料のみ)

- 合格率は低く、複数回受験が必要な場合が多い

限定解除のメリットとして、車両総重量11トン未満、最大積載量6.5トン未満、乗車定員29人以下の車両まで運転できるようになります。

これにより、マイクロバスの運転や、より大きなトラックでの業務が可能になり、就職・転職時の選択肢が大幅に広がります。

深視力検査がもたらす新たなリスク

限定解除を行う際に注意すべきなのが、深視力検査の存在です。

8トン限定中型免許では深視力検査は不要ですが、限定解除後の完全な中型免許では更新時に深視力検査が必要になります。

深視力検査は、動く物に対する遠近感や立体感を測る検査で、合格基準は比較的厳しく設定されています。

もし更新時の深視力検査に不合格となった場合、8トン限定中型免許に戻ることはできず、新普通免許(車両総重量5トン未満)にランクダウンしてしまいます。

これは非常に大きなリスクであり、特に以下のような方は慎重に検討する必要があります:

- 片目の視力に問題がある方

- 年齢とともに視力の衰えを感じている方

- 運転を職業としている方

そのため、深視力に不安がある場合は、限定解除を急がず、8トン限定のまま維持することも一つの選択肢となります。

世代間格差解消への今後の展望

現在の免許制度における世代間格差の解消は、重要な社会課題となっています。

政府や関係機関では、この格差を解消するためのいくつかの取り組みが検討されています。

具体的な解決策として以下のようなアプローチが議論されています:

- 準中型免許取得費用の補助制度創設

- 企業向けの免許取得支援税制優遇

- 18歳での準中型免許取得促進策

- 免許制度の簡素化・統合

また、技術革新による自動運転車の普及により、将来的には運転免許制度そのものが大きく変わる可能性もあります。

教育訓練給付金制度では、既に中型免許取得費用の20%(最大10万円)が支給される制度が設けられており、格差解消への一歩となっています。

しかし、根本的な解決には時間がかかると予想され、当面は現在の制度の中で各世代が共存していく必要があります。

企業や社会全体が、この格差を理解し、公平な機会提供に努めることが重要になっています。

まとめ

この記事で解説した旧普通免許がずるいと言われる理由と制度の違いについて、重要なポイントをまとめます:

- 旧普通免許は平成19年6月1日以前に取得した免許で、車両総重量8トン未満まで運転可能

- 新普通免許は車両総重量3.5トン未満に制限され、4トン車運転には準中型免許が必要

- 同じ「普通免許」でも取得時期により運転範囲に2倍以上の差がある

- 旧普通免許保持者は追加費用なしで4トン車を運転でき、就職時に有利

- 企業は免許取得時期による運転可能車両の違いを正確に管理する必要がある

- 限定解除により旧普通免許から完全な中型免許へのアップグレードが可能

- 深視力検査に不合格となると新普通免許にランクダウンするリスクがある

- マイクロバスは乗車定員の関係で旧普通免許でも運転不可

- 世代間格差解消のため教育訓練給付金などの支援制度が整備されている

運転免許制度の複雑さは確かに問題ですが、安全性向上という目的があることも理解しておきましょう。現在の制度を正しく理解し、自分に必要な免許を計画的に取得することで、キャリアの選択肢を広げることができます。免許制度に関する疑問がある場合は、運転免許試験場や自動車教習所で相談することをおすすめします。